| Coleção

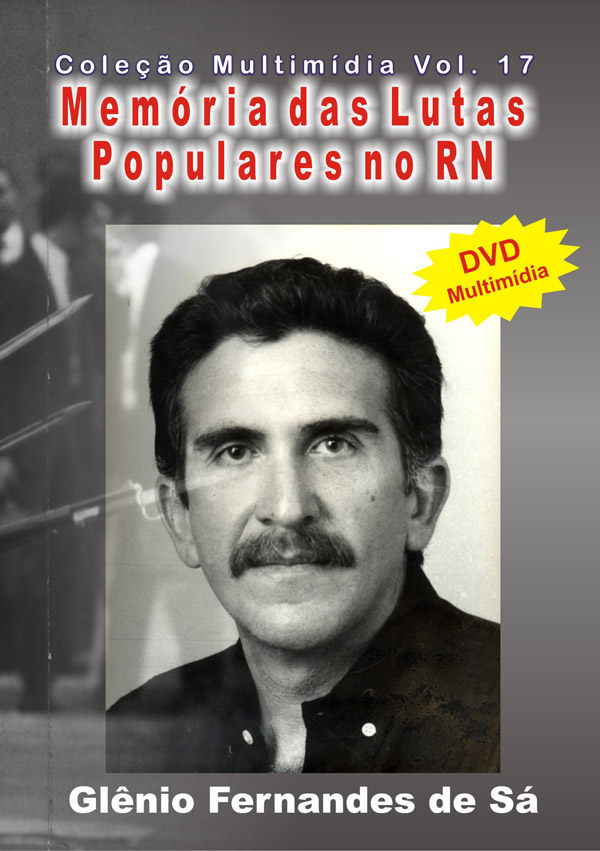

Memória das Lutas Populares no RN Glênio Sá: De um especial brasileiro às novas gerações Luiz Carlos Antero* Numa época em que a política sofre profundamente a ação das práticas culturais de uma das elites mais atrasadas do planeta, o resgate da memória de Glênio Fernandes de Sá enobrece o espírito e remete ao exemplar orgulho revolucionário de uma geração de lutadores. Daquela safra de jovens que viveu intensamente a opção de transformar um mundo caduco e enfermo. Este legado às novas gerações que adveio do auge de uma era de transformações e nos conduzia, de modo inexorável, a acreditar sob todos os riscos num generoso sentimento de solidariedade capaz de realizar os sonhos de uma nova sociedade. Foi nessas circunstâncias que conhecemos, na Fortaleza de final dos anos 1960 e início dos ’70, o altivo e sobranceiro Glênio, um bravo potiguar de rosto proeminente, fala comedida, olhar sereno e determinado, um desarvorado rebento nascido no município de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, em abril 1950, distando somente alguns dias ou meses de idade em relação ao próprio nascimento de cada um de nós, então estudantes secundaristas. Era o caçula de sete irmãos do casal Raimunda Fernandes de Sá e Epitácio Martins de Sá, entre os quais Gil Fernandes de Sá, que também adotara o Ceará como espaço adotivo de sua trajetória de vida e luta. Mais amadurecido, Glênio já percorrera o caminho da resistência desde os 16 anos: seu ingresso na luta democrática ocorrerra dois anos após o golpe militar de 1964, ainda no Colégio Estadual de Mossoró (RGN), integrando-se a partir de 1968, em Fortaleza, às fileiras do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), quando desenvolvia uma forte atuação no Centro de Estudantes Secundários do Ceará (CESC) e no movimento estudantil cearense. No crepúsculo dos anos ‘60, Glênio já despontara como uma das principais lideranças do movimento secundarista em Fortaleza, tornando-se um destacado e querido dirigente da resistência à ditadura militar com uma clara compreensão da importância da restauração das liberdades democráticas no Brasil. Com uma visão ampla da vida, compreendia também as circunstâncias da bipolaridade que dividia o mundo entre Estados Unidos e União Soviética, numa intensa e marcante luta de classes no plano internacional com reflexos em nosso país, onde o regime de exceção se instalara para conter os avanços sociais sob o declarado temor da opção comunista e de uma mudança de lado na posição brasileira. Naquele momento, as liberdades políticas foram gradualmente cerceadas, tornando as atividades da resistência mais arriscadas. A propagação do pensamento libertário, antes (do Ato Institucional nº 5, o AI-5, em 1968) possível nos espaços públicos, inclusive no interior das instituições de ensino, passou a depender de ações que deviam contar sempre com um planejamento que envolvia a questão da segurança em comícios relâmpagos nos colégios e universidades, panfletagens na madrugada em cada casa, pichamentos nos muros mais visíveis, etc. Em síntese, o conteúdo das falas e panfletos conclamava os estudantes e o povo brasileiro à obra da resistência ao arbítrio, à defesa das liberdades democráticas e da nossa soberania, à necessidade de uma vida melhor para a classe operária e os trabalhadores em geral, de um regime de justiça social capaz de valorizá-los e promovê-los à posição de protagonistas das transformações. Um conteúdo que se estendia à rejeição da presença do intervencionismo imperialista em nosso país, em particular dos Estados Unidos. Na atuação da União da Juventude Patriótica (UJP), inspiração do PCdoB, uma das suas consignas consistia na defesa da extensão de 200 milhas para o nosso mar territorial em contraponto à pretensão imperial de limitá-lo às 12 milhas. Eram comuns os comícios-relâmpago nos restaurantes universitários e em outros lugares, culminando com a queima da bandeira dos EUA. Nossa atuação encontrava em Glênio e na sua presença invariavelmente firme e combativa à frente do CESC, na organização e liderança das manifestações estudantis, não obstante os perigos e atribulações ocasionados pela repressão policial. Nessas circunstâncias, compareceu ao Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), realizado em 1968, em Salvador, numa delegação de quatro eleitos – que, na passagem por Aracaju, soube da notícia do AI-5, decretado pelos generais. Diante da privação das liberdades em todo o país, a luta se radicalizava pelo próprio agravamento das operações militares repressivas, restringindo cada vez mais as possibilidades de atuação estudantil, criminalizadas pela ditadura. Em 1969, Glênio foi preso duas vezes; logo na primeira prisão, na cidade do Crato (CE), permaneceu detido três meses, indiciado num Inquérito identificado pelo número 18/69, instaurado pela Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Ceará e remetido à Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, depois arquivado por solicitação da Procuradoria Militar, que o extinguiu pela patética inexistência de crime a punir. Na segunda prisão, também ocorrida no Crato, quando convocava os estudantes para integrar o CESC, o jornalista Paulo Verlaine, companheiro de lutas de Glênio e também membro do Comitê Secundarista do PCdoB, fora preso numa ação de pichamentos contra a presença no Brasil de Nelson Rockfeller, destacado membro de uma poderosa família dos EUA e agente dos interesses imperiais enviado, à frente de uma Missão, pelo então presidente Richard Nixon. Ao chegar no então Quartel General da PM, na Praça José Bonifácio, em Fortaleza, Verlaine já encontrou Glênio, que foi liberado cerca de 20 dias depois: “Já nos conhecíamos muito bem e foi muito bom tê-lo encontrado ali, apesar de se tratar de uma prisão (...) A imagem que guardo de Glênio é a de um jovem aguerrido, solidário e preocupado com os destinos do País. Um estudante que dedicava toda a sua vida à luta contra a ditadura militar e se preocupava com o sofrimento do povo. Um grande brasileiro”. E foi essa a lembrança que permaneceu em seus mais próximos contemporâneos. José Auri Pinheiro, também membro da direção do CS do PCdoB, hoje professor universitário aposentado, fixou em sua memória “uma pessoa afável, gentil, solidária, ousada, de uma coragem invejável, uma pessoa muito inteligente, de discurso fluente, habilidoso ao lidar com as demais correntes políticas (a exemplo da AP, dos trotskistas ou reformistas). Nos embates políticos das reuniões ou congressos do CESC, nós sempre contávamos com sua firmeza ideológica no arremate final, convencencendo aqueles indecisos, sem partido, na conquista para as posições do PC do B. Apesar da firmeza política, ideológica, no discurso e na prática, mesmo tratando de temas áridos fazia com humor, com graça. Não era aquele cara chato, era admirado por todos. Era comunista 24 horas por dia, sempre maquinando situações para colocar em cheque a ditadura num momento em que as pequenas ações se revestiam de grande importância, naqueles momentos difíceis em que era preciso ser ousado, corajoso. E nisto o Glênio era mestre. Foi com estas ideias, ações, atos cumulativos, que chegamos ao fim da ditadura”. Seu irmão Gil até hoje considera muito dificil falar do mano Glênio sem o peso da saudade e emoção: “Ele se tornou cedo o espelho do combatente determinado sem perder nunca a leveza e amabilidade na relação com todos que o cercavam. Morreu lutando pelos ideais que o seguiram por toda a sua existência contra a injustiça social e pela igualdade de oportunidades para todos. Sua vida foi sempre alimentada por sonhos libertários”. E foi pela convicção de todas essas razões entremeadas que a direita militar submissa ao Império nunca o perdoou, perseguindo todos os seus passos até exterminá-lo fisicamente. A militância no movimento estudantil de Glênio foi interrompida no início de 1970, com a desarticulação e a proscrição das entidades mais atuantes, a exemplo do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC), diretórios acadêmicos e do próprio CESC, declarados ilegais. Dispostos a prosseguir na resistência, inúmeros estudantes ingressaram na clandestinidade ainda que os riscos se tornassem maiores, pois a ditadura passava a listá-los para execução física, no caso do confronto direto, ou para a tortura e o assassinato nas masmorras do regime. Logo Glênio optou pelo deslocamento rumo ao sul do Pará, onde aqueles cidadãos marcados para morrer adotaram uma nova qualidade de resistência, na organização e conscientização dos camponeses da região na luta contra grileiros e latifundiários. Foi o movimento que permaneceu conhecido como Guerrilha do Araguaia e que guarda mistérios até hoje ocultos nos arquivos das forças armadas sobre seus acontecimentos. Até abril de 1972, quando a repressão militar localizou e atacou os que se refugiaram na região, homens e mulheres de todas as idades, Glênio participou da preparação de uma resistência sem data marcada e que poderia ser de médio ou longo prazo. Após o ataque dos militares, entretanto, internou-se na selva. Em seguida a um período de combates, contraiu malária e, gravemente enfermo e febril, foi detido, barbaramente torturado e transferido sucessivamente, até que, localizado por sua família, foi libertado em 1975 numa dramática situação que envolveu gestões e pressões de diversas instâncias sociais. Do mesmo modo que os demais sobreviventes, num total que não chegaria a uma dezena (de um contingente de 69 que migraram para a região do Araguaia em busca de uma nova perspectiva de vida e de luta), acerscidos dos camponeses que aderiram à resistência, Glênio também jamais foi acusado ou processado por sua participação na Guerrilha. E, para ele, a luta não terminaria com a saída do cárcere, que significava somente mais uma etapa do processo versejado pelo amor maior da libertação. Muito magro e debilitado pelos maus tratos sofridos no período em que esteve nas masmorras da ditadura, após a prisão no Araguaia, Glênio recebeu um dia a visita de um amigo do seu irmão Gil, na humilde residência em que vivia com sua familia. O visitante, Pedro Carlos Álvares, muito emocionado com aquele contato, cumpria uma agenda de trabalho em Natal, egresso de Fortaleza, onde organizaria a equipe de expansão de uma empresa cearense do ramo da informática. Surpreso, o abatido mas sempre altivo Glênio soube que teria um emprego, na verdade um desafio para um revolucionário que vivera por longo tempo distante das novidades do mundo tecnológico, num tipo de revolução muito diferente de tudo que vivenciara nos anos de chumbo da ditadura. Apresentou-se na empresa no dia seguinte trajando roupas muito simples, recebeu as primeiras instruções sobre o trabalho, que consistia em liderar sua equipe de vendas, e integrou-se, determinado, às novas funções. Dias depois, Álvares viajou para Fortaleza numa emergência familiar. No retorno a Natal, encontrou um dos sócios da firma, um civil potiguar entusiasta da repressão aos comunistas, indignado. Glênio, numa reunião com dezenas de funcionários, havia relatado sua saga na guerrilha do Araguaia, contextualizando a luta de resistência. Álvares foi convocado para uma reunião em Fortaleza, e, com muita convicção e habilidade, convenceu a diretoria da irrelevância do fato; disse que o mais importante estava na realização das metas de expansão comercial, apostou na capacidade de liderança de Glênio e em seu desempenho. E não deu outra: a equipe comandada por ele se tornou rapidamente campeã de vendas no Nordeste. Mas o êxito não o afastou da política. Pelo contrário: sua atividade persistiu com a mesma determinação. E, quando a fatalidade o alcançou, em 1990, estava em pleno curso. Na verdade, a crônica de uma morte anunciada, pois a comunidade repressiva persistiu em atividade após o anúncio formal do fim da ditadura, cinco anos antes, em 1985. A mesma macabra agenda que determinou o extermínio de todos os combatentes no período da terceira campanha de cerco e aniquilamento da Guerrilha do Araguaia, e que tornara a Chacina da Lapa, em 1976, sua derradeira e simbólica batalha, vitimaria quem ousasse permanecer no prumo libertário. Buscava-se desse modo completar o inglório desígnio de destruição de um pensamento nacional, consequente e libertário. Alguns contemporâneos das lutas secundaristas voltamos a abraçá-lo nos anos ‘80, em Natal ou em Fortaleza, quando reassumira seu lugar na crista das lutas e na direção do PCdoB, tornando-se candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Paulo Verlaine, que o reencontrou, juntamente com outros militantes, numa visita a Fortaleza, guardou a impressão de “um Glênio mais sofrido devido às torturas e outros sofrimentos enfrentados durante a prisão”. Mas a sua preservada firmeza nas convicções e no jeito humano e comunista de ser, temperados pelo afeto irresístivel ao povo brasileiro — e ao nosso milagre territorial hoje cada vez mais potencializado — são reveladores de sua contribuição ao Brasil de liberdades democráticas e dos avanços pelos quais pugnamos hoje. Não houve, portanto, nada de acidental no estranho acidente automobilístico que ceifou sua vida. Pois Glênio, executado, está ao lado de Mauricio Grabois e de tantos outros, como um especial brasileiro no panteão de mártires e heróis, entre os melhores filhos do nosso povo, exemplo de integridade e de luta para as atuais e futuras gerações. Abatido em pleno vôo da liberdade como na Canção do Novo Mundo, onde “em menos de um segundo um simples canalha mata um rei”. Mas com uma memória tão viva “que nem a força bruta pode apagar”.

*Luiz Carlos Antero é Mestre em Sociologia, Jornalista, Escritor

e Assessor Parlamentar no Senado Federal. |

|